盐碱地“光伏+农业”,唤醒“沉睡” 土地资源

农村大众记者 王萌

2023-07-13 15:53:18

来源:大众报业·农村大众客户端

7月9日,走进滨州市沾化区华能沾化光伏发电站,只见一排排光伏发电板整齐排列。华能沾化光伏有限公司副主任裴月忠告诉记者,该发电站共占地3775亩,全部土地都是盐碱地,其中约59%为重度盐碱区。

在当前绿色发展理念引领下,怎样提高这片盐碱地的土地利用率?2022年春,“盐碱地区光伏电站土地高效利用技术模式研究与示范”项目启动。去年以来,山东省农业机械科学研究院、山东建筑大学等多家科研院所合作,在这里建立了试验基地,共同推进光伏电站盐碱地种植、改良,开展盐碱地光伏农业的研究,探索“上可发电、下可种植”的发展模式。

华能沾化光伏发电站。

“经过我们取样调查,这里的土壤盐碱度从1‰到14‰不等,覆盖了轻度、中度、重度盐化潮土和滨海盐土4种盐碱地类型,是滨海盐碱地的典型代表。”山东省农业科学院农业资源与环境所研究员董晓霞说,科研人员根据土壤的盐渍化程度,在光伏板下种植了不同作物,在中重度以上的盐碱地上栽培了食用菌,在中轻度以下的盐碱地上种植了番茄、辣椒等作物。

试验田里,一朵朵油葵花向阳而生,充满生机。“今年春夏两季,我们共种植25种作物,包括61个品种。现在看来,油葵、番茄和甜瓜这三种作物在中轻度盐碱地上的长势都不错。下一步,我们将优化这些耐盐碱较强作物的栽培技术,提高它们的产量,并建立配套的高效栽培技术体系。”山东省农业科学院蔬菜所研究员高建伟说。此外,为丰富盐碱地绿化植物资源,打造三季有花,四季常绿的景观效果,山东省农业科学院胶东创新中心助理研究员李俊林告诉记者,他们在光伏电站道路两旁种植了各种耐盐植物,像柽柳、冬枣、大叶黄杨等,并搭配了百日草、波斯菊、蜀葵等草本耐盐花卉。

试验田里种植了各种作物。

在不远处的食用菌试验示范基地里,长满了高矮不一的碱蓬,与一旁泛着白花花盐渍的土地相比,绿油油的一片很是惹眼。

烈日炎炎下,国家食用菌产业技术体系济南试验站任鹏飞站长在带着科研人员采集土样。 “去年秋天,我们在这片约32平方米的重度盐碱地上进行了小规模地栽杏鲍菇试验,去年秋天和今年春天两季,共采收杏鲍菇3600斤左右,总单产高达112斤,每平方产值约330元。”任鹏飞说,让他们惊喜的是杏鲍菇收获结束后,今年3月份,他们意外地发现,这块地上自然长出了大量的碱蓬。“碱蓬是一种野生蔬菜,这块地里应该原本就有碱蓬的种子,但由于土壤盐碱度高而无法生长。我们认为是在杏鲍菇覆土栽培,菌类基质大量填充后,使这块土地的盐碱化程度得到改善,土壤性质得以优化,因而生长出碱蓬菜。”任鹏飞说,所以,这几天他们在忙着土壤取样,准备带回实验室做土壤分析。

杏鲍菇露天大田栽培后长出的碱蓬。

同时,科研人员针对盐碱地的种植栽培,研发了一套水肥一体化精准管理系统。该系统具有节水节肥、增产增效、改善土壤环境、提高水肥利用效率等优势。“我们把地下滴灌管埋设于地表20公分以下,使淡水能够精准的输送到农作物根系附近,稀释盐分,从而降低根系周围的土壤含盐率,实现节水控盐。”山东省农业机械科学研究院高级工程师何青海说。

“另外,我们依据光伏电板下的空间特性,筛选、改制并研发了适宜光伏板间隙和温室环境作业的小型轻便农机具,比如,电动蔬菜收获机、遥控式多功能田园管理机和食用菌雾化加湿机等。”

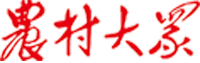

“光伏+农业”的发展模式离不开智能化技术。“我们对光伏电站原有的温室大棚进行了智能化提升,安装上温、湿、光、气(CO2)等空气环境传感器,研发了光伏电站温室物联网信息融合系统平台,建立了智能化温室大棚,为盐碱地现代设施农业的发展提供科技支撑”。山东建筑大学教授王少林说。

信息融合系统平台。

据了解,在前期充分调研评价该地区土壤、地下水土壤理化性质和植被覆盖等环境特征的基础上,科研人员现已筛选出适宜该地区的耐盐性农作物品种8种,编制了盐碱光伏电站智能温室建造技术流程1套,创建了蔬菜栽培技术和食用菌栽培模式各1套,研制了多种盐碱地光伏电站专用农机装备,申请专利30余项。

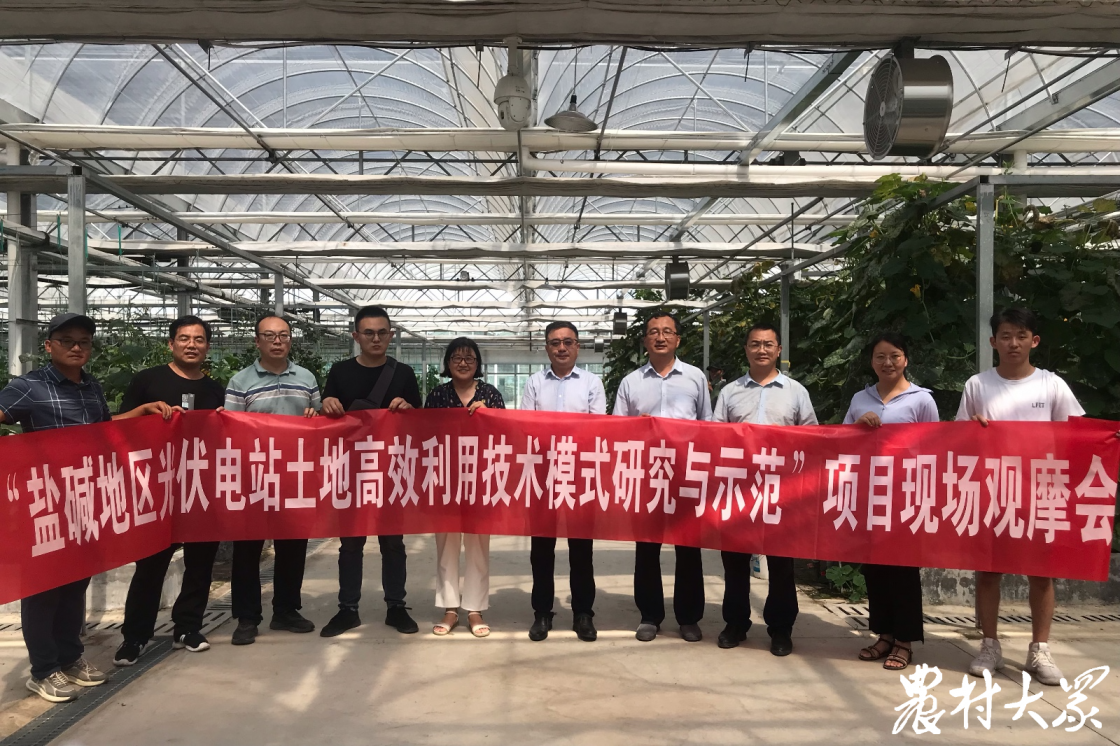

现场观摩会。

山东省农业机械科学研究院研究员郭洪恩介绍,该项目主要针对盐碱地区光伏电站土地利用效率低的问题,调查光伏电站土壤-水-植被的生态环境效应,开展高效设施农业增效技术、喜阴耐盐碱作物生产模式、农业物联网信息系统等研究,并根据光伏电站闲置土地分布情况,在不同地块建立示范区。

“‘光伏+农业’的模式不仅实现了‘农’与‘光’在空间上的互补,并且实现了在时间和季节上‘全年候’。下一步,我们将争取在耐盐碱品种选育、农机农艺融合等方面取得新突破,进一步推动盐碱荒地‘农光互补’模式的发展,使现代农业、光伏产业与盐碱地开发利用相互支撑、相互补充,形成发展合力,提高盐碱荒地的利用率,创建可复制、可推广的盐碱地区光伏电站土地高效利用模式,为盐碱地土地高效开发利用及新能源建设的良性发展奠定研究基础。”郭洪恩说。

大众报业•农村大众记者 王萌 通讯员 程娟