为培养蔬菜科技人才,老育种家为母校义捐百万元

农村大众刘真真

2021-08-27 14:30:56

来源:大众报业·农村大众客户端

8月24日,记者从青岛农业大学获悉,该校校友、山东省农科院蔬菜专家何启伟今夏为该校园艺学院捐款100万元,用于蔬菜育种、栽培人才的培养。这是青岛农业大学建校70年历史上首位为培育蔬菜育种、栽培人才以个人名义为母校捐款的人,在我省也极为罕见。

“这些钱对学生作用更大,

自己生活上过得去就行”

翻开这位老人的回忆录《悟农之路》,老人的文字如他的人一样,平易近人,清澈见底。何启伟是一位地道的老济南人,家住历城区荷花路办事处坝子村。出生于一个正统、和睦、日渐兴旺的大家庭。父亲是老济南杂货店的伙计、母亲在家务农和织布。

时间的马车来到1959年。那是一个秋天,收到莱阳农学院的录取通知书后,青年何启伟收拾好行装,从历城火车站乘火车去莱阳农学院报到。那时候,火车很慢,站站停车。下车后学校安排大货车接站,人和行李都上了车,很快就到了学校。

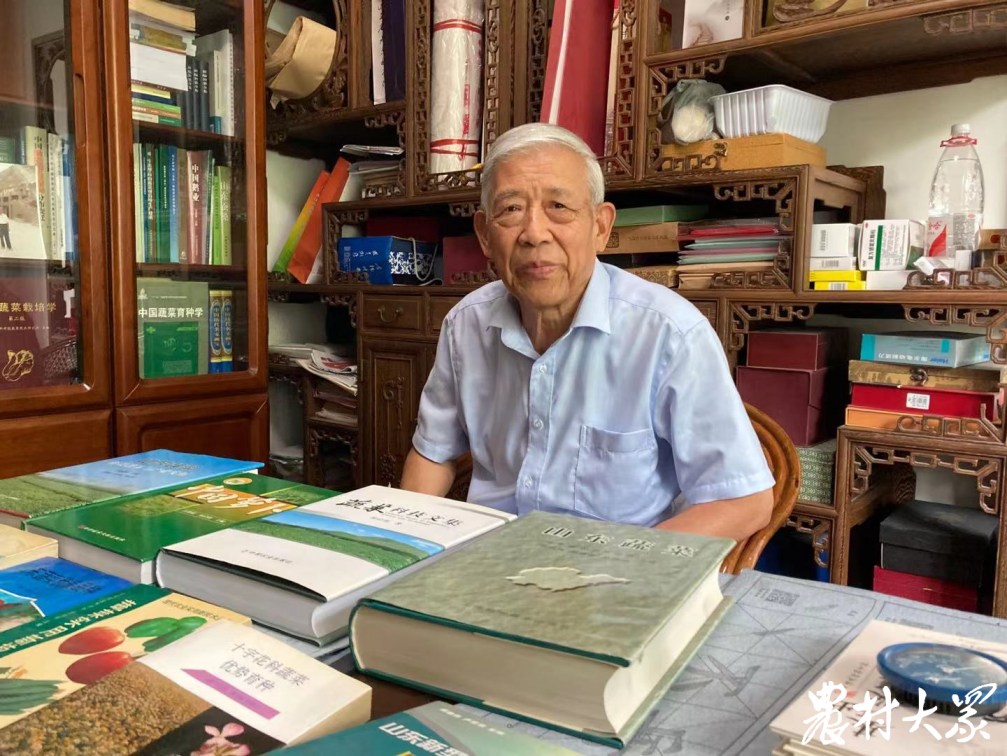

何启伟老人。

“当时,莱阳农校是与济南农校齐名的学校,培养了很多农业技术人才。1958年升级为莱阳农学院。年龄稍大的老师,都是新中国成立前知名高校的毕业生,有踏实的理论知识和实践经验。老师们的学识深刻地启发了我。”81岁的何启伟说。1963年,完成本科四年的学业后,果蔬专业毕业的何启伟被分配到山东省农科院,一干就是49年。后来,他担任山东省农业专家顾问团蔬菜分团团长长达19年,为山东蔬菜产业发展奉献了自己全部的青春。

在莱阳农学院,何启伟还找到了自己的终身伴侣安振琴。两人在大学时代是同班同学,后来先后分到山东省农科院蔬菜所。安振琴老人主要做番茄育种。而青岛农业大学将此项奖学金定名为“何安奖学金”,渊源便在于此。

窗外的法国梧桐摇曳着绿色的叶子,把细碎的影子洒进这位老人的窗台。

“我老伴一年前去世了,她生前同意我捐出我们的积蓄。我们是工薪阶层,生活节省一点,留点养老钱就可以,其余的还是给学生们用价值更大。”谈起为何捐款,何启伟老人平静地说,“我和妻子都是莱农毕业,对母校怀有深厚的感情。我们要帮助青年学子们成才,鼓励大家多出成果。款捐出去之后,我们心里会更舒服一点。”

然而,这已经不是何启伟第一次捐款。1997年前后,他给省青少年基金会捐了3万元;后来,蔬菜所办阅读室,他捐了2万元;2012年,他为汶川捐款5000元。似乎捐款已经成为了一种生活习惯。

耕读传家

朴素的躯壳里住着一个高贵的灵魂

在女儿何虹的印象中,生活中的父亲是一位和蔼可亲的老人,性格开朗健谈,对待子女包容体谅,对待亲戚同事真诚友善,在亲戚、同事遇到困难的时候,总会愿意出手相助。

7月底,何启伟的女儿何虹告诉记者:“母亲在世的时候,父亲和母亲就约定了向母校捐款的事情,他们觉得为学校尽一份力是应该的,他们很感激母校对他们的培养,希望这次捐款能作为奖学金激励更多积极向上的学生努力学习。”她和哥哥都认为,父母这次捐款是一种正能量的传输,他们都非常支持父母的决定。父亲的一言一行,潜移默化中对兄妹俩产生了较大的影响。

“我父亲是一个事业心很强的人,退休前出差下乡村、加班加点是常事,几乎不休周末。尽管我们没有取得像父亲那样的成绩,但是无论是做人还是做事,我们都会以父亲为榜样,尽我们最大努力做好,传播正能量。”何虹说。

朴素的躯壳里,住着一个高贵的灵魂。

何启伟和妻子安振琴。捐出这笔钱,是妻子生前和何启伟约定好的。青岛农业大学将这笔奖学金定名为:何安奖学金。

生活中,何启伟对自己的要求很严格。据何启伟老人的家人介绍,他平时生活很节俭,就是粗茶淡饭;穿衣也很朴素。青岛农大园艺学院副院长王富教授回忆说,老爷子生活非常简朴,他开的车就是个三万块钱的小车。他对蔬菜育种和蔬菜栽培的专注,青年学子很受启发,每次到学校,总喜欢跟大学生交流,让他们树立远大的理想。

捐出这么多钱,将来怎么生活?何启伟这样回答:“我对晚年生活要求不高,生活上过得去就行。”

实验室是育种第二战场

田间试验才是第一战场

墙上的老钟滴答滴答,记录着这位老人的生活日常。

从蔬菜所副所长到所长,何启伟干了14年,他最深的感受是,科技人员不能一味蜗居于到实验室、一定要到农村、菜区去做调查。抓住主要矛盾,树立明确的研究目标和技术路线,并重视协作。

“田间试验是第一战场,实验室是第二战场。第二战场要为第一战场服务。”谈起育种工作,这位老育种家激动地说。他希望,记者能把这个观点传达给青年科研工作者和大学生群体。

作为20多个大白菜、萝卜新品种的培育者,何启伟叮嘱广大学子,育种要成功,要提前做好农民调查、生产调查、市场调查。第一,调查市场和农民的需要;第二,要了解现在品种存在的问题在哪里,然后采取可行的育种技术路径,明确提出育种方案;第三,要广泛收集资源,用科学的方法育成新的品种,并重视开展多点试验;第四,育成之后,要广泛示范,上下结合,听市场的反映,比如能否增产、能否增收。

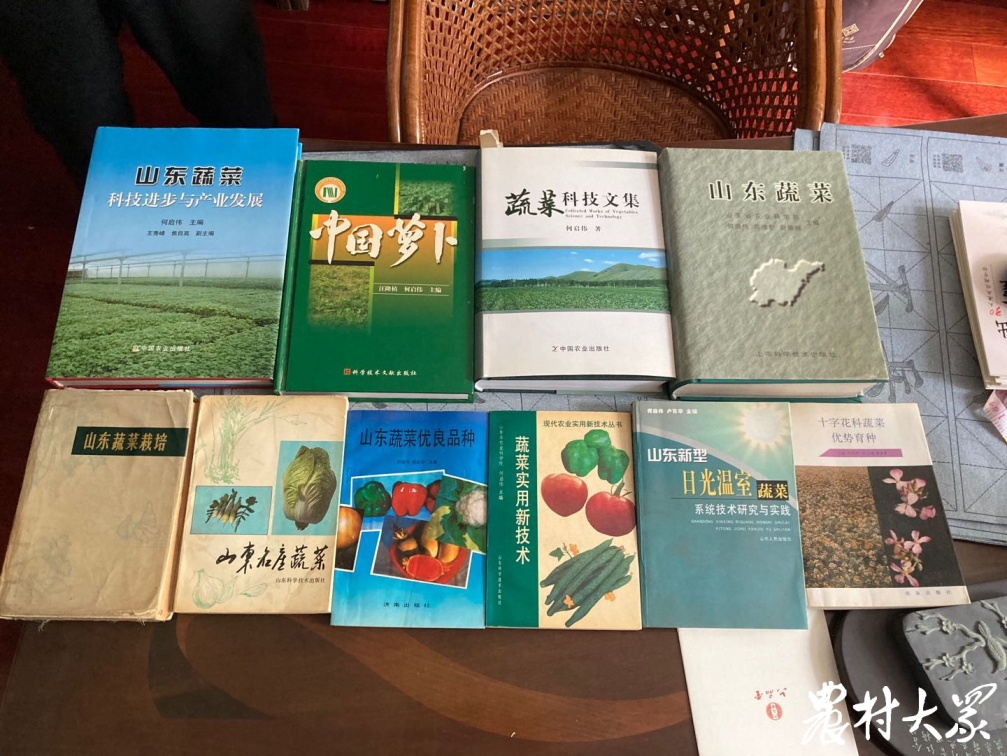

何启伟老人先后编著出版了数百万字的蔬菜专著和科普专著。

这些蔬菜著作是他留给后人的宝贵财富,目前他已经将其中很大一部分已经捐给母校青岛农业大学。

悟农之路大半生,拜农民为师、向农民学习是何启伟感悟出来的宝贵经验。

青年何启伟曾经跑遍济南郊区东郊、北园、西郊以及董家、唐王各个菜区,之后在开展日光温室蔬菜栽培研究中,又跑遍寿光、苍山、临淄等主要菜区,认识和结交了朱东海、李桂田等一群农民朋友。他们教会了何启伟书本上没有的种菜技术和经验。正是这些实践,让他在近50年的蔬菜科研生涯中,先后获得国家发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、省科技进步一等奖2项等,先后编著出版了数百万字的蔬菜专著和科普专著。

“希望这笔奖学金能促进青岛农大多出育种成果,培养出更多的蔬菜科技人才。”何启伟为青岛农大送来了物质财富,更送来了精神财富。

大众报业·农村大众记者 刘真真